住友不動産の注文住宅の

2×4工法

住友不動産の注文住宅は、「ツーバイフォー工法」が生み出す高性能 高品質な住まいを追求します。

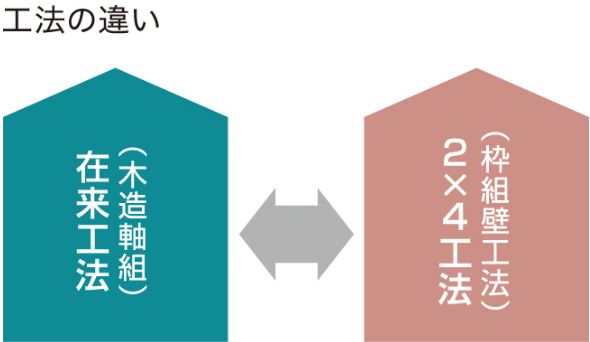

2インチ×4インチのランバー材と構造用面材で構成するツーバイフォー工法の家は、同じ木の家であっても日本の伝統的な在来工法の家とは大きく異なります。たとえば在来工法が柱や梁といった“骨組み”で建物を支えるのに対し、ツーバイフォー工法は、“枠組パネル”という面で支えます。6つの面を持つ箱のような構造とすることで、在来工法と比較し多くの面で優れた性能を実現しています。

ツーバイフォー工法の優れた基本性能

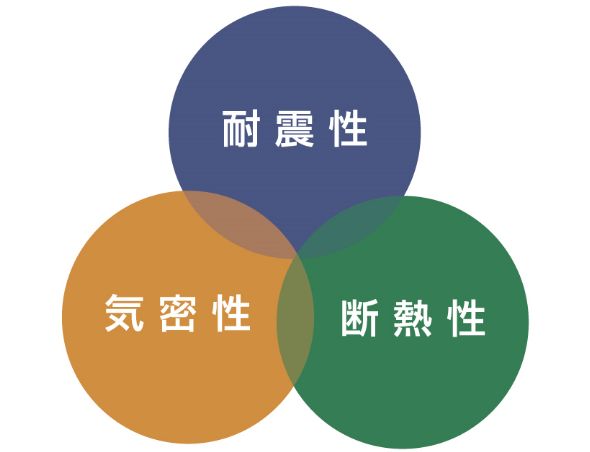

床・壁・天井の各面を固く接合した6面体。この6面体構造が、ツーバイフォー工法の優れた“住まいの基本性能”を生み出します。箱のような一体構造は、地震の際に高い耐震性を発揮。また6つの面を隙間なく接合することで、熱ロスの少ない高気密住宅を実現します。さらに家全体を断熱材で包むことで、高い断熱性も兼ね備えています。高耐震・高気密・高断熱…、これらの優れた基本性能を併せ持った、快適で安心な住まいがツーバイフォー工法の家です。

-

耐震性

-

断熱性

-

耐火性

-

耐久性

長期優良住宅 標準対応

耐震性・耐久性はもちろん、省エネや容易な維持管理への配慮など、住まいにはより高い性能が求められています。長く大切に住み続けられる安心の住まいを。住友不動産の木の家は、「長期優良住宅」に標準対応。

長期優良住宅に標準対応

- 耐震等級3※1

- 劣化対策等級3

- 維持管理対策等級3

- 断熱等性能等級5

- 一次エネルギー消費量等級6

認定取得により住宅ローン減税などさまざまな優遇制度が適用されます。

※1 2階建ては耐震等級3が標準、3階建ては耐震等級2以上が標準となります。ただし地域・プランによって等級が異なる場合があります。

○その他、居住環境配慮、住戸面積、計画的な維持管理も必要となります。○共同住宅等は除きます。

○その他、居住環境配慮、住戸面積、計画的な維持管理も必要となります。○共同住宅等は除きます。